Non tutti gli uomini ti guardano, ti parlano e ti trattano allo stesso modo, ma ci possono essere persone che sanno che tu vuoi sentirti solo un uomo normale

(Frank Gyabaah)

Il mondo è un intreccio di frontiere. Fisiche, geografiche. Separano gli stati dipanandosi via terra o per mare. Alcune si oltrepassano attraversando deserti o altopiani, altre navigando onde e increspature critiche. Ogni giorno, migliaia di volte, in una visione paradigmatica di umanità stipata dentro container, dentro barche, barchette e bagnarole sovraccariche, oppure di muri o reti metalliche scavalcate, ci sono uomini che il mondo cataloga come clandestini, immigrati, migranti, ultimi, che quei confini li attraversano, o almeno provano a farlo, costretti ad infilarsi dentro destini rischiosissimi, mettendo in gioco la dignità e la pelle, troppo spesso trovando una morte, fisica o esistenziale. Sfuggono ad inferni di povertà, di sangue, da asfissianti dinamiche tribali, dalle guerre, dal clima che si ribella o da schiavitù economiche, ma anche più semplicemente inseguono il futuro, una possibilità. Si spostano numerosi, come agglomerati di vite, oppure solitari, spinti dal carburante della disperazione, o del sogno. Cercano nuove condizioni, più umane. Costi quel che costi. E spesso, il prezzo, è altissimo.

Ma a volte ci sono storie come quella di Frank, che hanno uno sviluppo migliore, dove la vita può rinascere, trovare nuovi slanci ed espansioni.

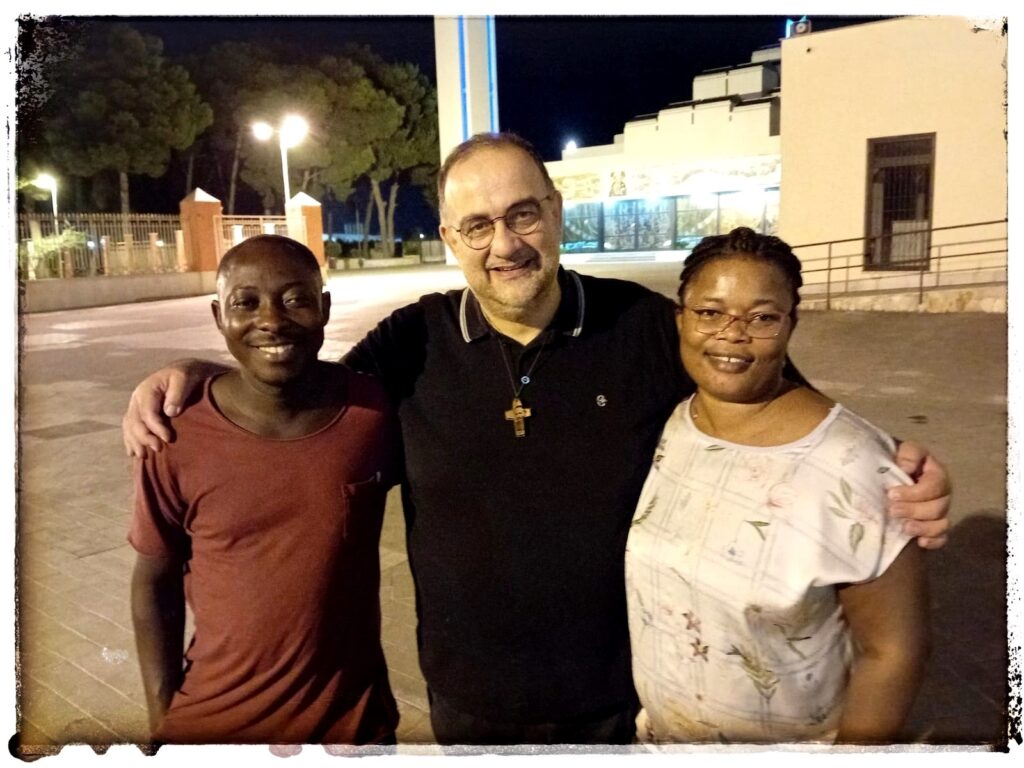

Ho incontrato Frank e Padre Alberto per parlare di un percorso fatto di frontiere e di uomini, di un viaggio con un destino auspicato, benevolo, dove le parole umanità e scambio hanno trovato terreno fertile e messo radici solide dentro un podere dove gli uomini si sono venuti incontro per crescere insieme. Li ho incontrati per parlare di una storia di accoglienza, di un accolto e un accogliente diventati, tra loro, riferimento, ricchezza, dono.

Frank è un ragazzo ghanese di quarant’anni. Ha lasciato l’Africa qualche anno fa alla ricerca di un mondo che lo salvasse. Ora ha un tetto, un lavoro, con sua moglie e tre figli vive da uomo sereno che sorride. Padre Alberto è un sacerdote. Ha dato a Frank la possibilità di rinascere, ma si è preso il privilegio di riceverne una straordinaria ricchezza umana.

Questo il tuo vero nome? Molti migranti usano un nome diverso da quello vero per paura, per proteggersi, per facilità o perché?

FRANK: “Il mio nome è Frank. Non ho mai pensato di fornirne uno diverso né ho mai sentito la necessità di farlo”.

Nel tuo paese, il Ghana, studiavi? Lavoravi? Quando sei arrivato in Italia?

FRANK: “In Ghana studiavo lingue. Conosco bene inglese, francese, arabo e altre lingue di paesi nei quali ho studiato, ma anche lavorato, come il Benin, Mauritania, Marocco e Nigeria. Il 25 agosto 2008 sono arrivato a Lampedusa, dove sono stato per pochi giorni. Dopo mi hanno trasferito in un centro di accoglienza a Bari e poi a Foggia, dove sono rimasto circa sei mesi. Alla fine sono giunto qui a Barletta.

Dopo il viaggio, arrivato in Italia, mi sono sentito un pesce fuor d’acqua. Avevo paura di non farcela in un mondo completamente diverso dal mio. Ma il pensiero della mia famiglia mi ha dato coraggio. La permanenza a Foggia e a Bari non è stata esaltante, non perché non sia stato aiutato, semplicemente perché ero uno tra tanti. A Barletta, dopo tanto tempo mi sono sentito nuovamente Frank. Questo per me è importante perché, avere un nome e sentirsi chiamati per nome, significa essere a casa. L’incontro con Padre Alberto prima, e con gli altri Padri dopo, ha suscitato in me questo. Ricordo che quando per la prima volta sono arrivato qui, prima di farmi parlare, Padre Alberto ha sistemato la tavola e mi ha dato da mangiare. Questo per me significa essere umani”.

Che coraggio bisogna avere per affrontare un viaggio come quello che hai affrontato tu? Come si prende una decisione così difficile e pericolosa?

FRANK: “Quando ero ancora studente purtroppo ho perso mio padre e non ho potuto continuare a studiare. Dovevo andare a lavorare per mantenere la famiglia. Ho fatto il muratore in Libia, per un bel po’, e le cose andavano discretamente. Riuscivo a guadagnare giusto qualcosa. Poi è scoppiata la guerra contro Gheddafi, ci siamo trovati tutti in pericolo e sono dovuto scappare. Con la guerra addosso il coraggio lo trovi. Quando rischi la vita, scappi per non morire”.

Come si contattano i mediatori? Tu come hai fatto? Quanto ti è costato? Gli scafisti chi sono? Sono dei criminali o anche loro vittime di organizzazioni criminali?

FRANK: “In Libia è arrivato quel momento in cui bisognava scappare per salvarsi da situazioni bruttissime, dove si rischiava la vita. Sono momenti in cui ci si sente persi in modo tale che non si può comprendere. Non solo io ovviamente, eravamo in tanti. Nel mio caso ci sono state delle persone che mi hanno avvicinato, erano libici. Mi hanno detto che se volevo scappare, suggerendomi di farlo in fretta, loro potevano aiutarmi, assicurandomi che sarei arrivato in Italia, tranquillamente, comodo per mare, al prezzo di circa 1.000 $. E io sono partito, era impossibile pensare di rimanere lì in quel momento. Per quanto riguarda gli scafisti, non posso dire se questi siano criminali o persone obbligate da altri a comportarsi così con noi, non lo so, non li conoscevo. Ma non posso nemmeno dire che ci abbiano aiutato. Quando siamo partiti, eravamo in tanti su una piccola barca, altro che viaggio comodo… Ci hanno imbrogliato. È stato tutto il contrario di quello che ci avevano prospettato ed è stato un viaggio terribile, bruttissimo, inimmaginabile. Stretti, in equilibrio precario su una barca continuamente sballottolata nel mare. Siamo partiti in 84 ma durante la traversata sono morti in 4. É stato terribile”.

Sul volto di Frank delle titubanze. Ho l’impressione non voglia parlare ancora del viaggio. I ricordi brutti si leggono nel suo sguardo ed io non insisto per non risvegliare quei mostri.

Padre Alberto, viviamo in un contesto dove spesso si ascoltano frasi antipatiche, slogan di circostanza come la inflazionata “accoglieteli a casa vostra”. Un contesto dove, accogliere con i fatti, oltre le parole, suscita spesso anche ostilità, diffidenza e antipatia. Come hai vissuto questa storia dal tuo punto di vista e cosa pensi del clima italiano a proposito del problema immigrazione?

PADRE ALBERTO: “Credo che questo clima ostile non abbia ragione d’essere respirato. Innanzitutto c’è una questione di distribuzione perché, non dobbiamo dimenticarlo, quelli che vengono sul nostro territorio sono una minima parte. É gente che sceglie l’Italia prevalentemente come luogo di transito per poi stabilirsi nei paesi del nord Europa. Però, a prescindere da questo, bisogna comprendere che è un fenomeno che ha delle origini legate sempre alle disuguaglianze. La gente scappa dai propri paesi perché vengono negate le libertà e addirittura le condizioni minime per una esistenza dignitosa. Ma l’accoglienza deve essere percepita da noi come una risorsa, soprattutto da un punto di vista umano. Aldilà delle prime comprensibili difficoltà dovute alla lingua, alla mentalità e a tanti altri fattori che caratterizzano una diversa cultura, adesso tra noi, Frank e la sua famiglia si è instaurata una sorta di empatia. Non riusciamo a pensarci più senza di loro, né loro senza di noi. Frank è ora uno di casa, è diventato per noi un punto di riferimento, un fiduciario che ci aiuta in tanti aspetti. Vorrei sottolineare poi che la nascita di due bambini, Alberto prima e Clarissa poi, ha rafforzato ancora di più questo legame e generato molta gioia in questa casa. In generale, e secondo la mia esperienza, inizialmente c’è sempre una prima difficoltà: è il tempo dello studio vicendevole, ma è normale in situazioni di questo genere. Ma quando si aiutano le persone ci si rende conto che forse, certi stereotipi, non esistono. La gente dovrebbe rendersene conto”.

L’integrazione è un percorso difficile, lungo, a volte attraversa più generazioni. Ritieni che la nostalgia nel quotidiano, con i suoi flash o ricordi del passato, possa portare ad una autoesclusione dal contesto in cui si è chiamati a vivere? Come vedi questo percorso in Frank?

PADRE ALBERTO: “Vorrei precisare che la nostalgia non si può annullare. La terra è terra, e la propria ha sempre il suo fascino e il suo richiamo. Frank in ogni caso in questi anni è ritornato in Ghana diverse volte, com’è giusto che sia, a ritrovare e riabbracciare i suoi parenti e soprattutto a riprendere la sua famiglia, perché siamo riusciti a ottenere il congiungimento famigliare. Premesso questo, io credo che quando si instaura un rapporto, alla base di tutto debba esserci sempre il rispetto: rispetto reciproco, delle regole, delle persone. Devi pensare che non hai qualcuno al tuo servizio ma hai a che fare con una persona, che per esempio lavora come lavori tu. Quando il piano è paritario dal punto di vista umano la persona sta bene e quindi è difficile possa avere un ripensamento, perché tutto dipende da come si viene trattati. In conclusione, se alla base c’è rispetto, la nostalgia per un immigrato si manifesta per ovvi motivi di legame con la terra nella quale è cresciuto e vissuto gran parte della sua esistenza, ma non, almeno in questa nostra esperienza, per come è trattato e considerato”.

Frank, cos’è per te il mare? Cosa provi quando lo vedi?

FRANK: “Quando lo vedo inevitabilmente penso a quello che ho passato, allo spavento e alla paura che ho provato. Adesso lo posso solo guardare. Ma ho il terrore al solo pensiero di poterci entrare”.

Le senti le notizie al telegiornale. Ci sono sbarchi continui, e in quest’ultimo periodo anche tante tragedie: Lampedusa, Cutro, Grecia. Tu ci pensi al rischio che hai corso? La rifaresti questa attraversata?

FRANK: “Ci penso eccome. E penso che questi viaggi siano troppo pericolosi. Io non immaginavo quanto e a oggi forse, sapendolo, non lo rifarei, non ne avrei il coraggio. Purtroppo in Libia e altrove, c’è gente cattiva, senza scrupoli, che gioca con la vita delle persone. Le prende in giro per guadagnare soldi, perché pensa solo ai soldi, infischiandosene di quello che può succedere. Infischiandosene che si muore”.

Un esule, un migrante, che ha dovuto forzatamente spostarsi dai luoghi in cui è nato e cresciuto è consumato dalla nostalgia. Tu sei qui ormai da diverso tempo, ben integrato. Hai nostalgia del tuo Ghana, della tua terra? Sogni un domani di poterci tornare definitivamente?

FRANK: “No, ora non ci penso. Sto bene qui, perché vivo sereno, lavoro, mi sento a mio agio. Ho con me mia moglie, i miei figli, non posso chiedere altro. La mia famiglia rimasta in Ghana, fratelli e sorelle, li sento spesso, qualche volta sono anche andato a trovarli. Ma per ora non penso di dover tornare”.

Abbiamo parlato di frontiere fisiche, visibili, tracciate sulle carte geografiche, attraversare le quali, per alcuni, è impossibile. Ma se superate, ecco palesarsi altre frontiere che separano gli uomini dagli uomini attraverso muri mentali, invisibili, su territori dove l’ignoranza, l’egoismo, il danaro, le dinamiche di discriminazione, sviluppano pensieri di disumanità.

Frank, hai superato non senza difficoltà il mare, dall’Africa all’Italia, ma poi, una volta arrivato, a parte Padre Alberto, come ti sei trovato con le persone?

FRANK: “Appena arrivato ho avuto dei momenti difficili, di disagio. Non capivo né parlavo italiano. Però, lingua a parte, prima di incontrare Padre Alberto, devo dire che ho trovato un paio di persone che mi hanno trattato bene, che mi hanno fatto lavorare. Io delle persone ho avuto sempre grande rispetto, soprattutto da quando ho intrapreso questo viaggio verso l’Italia. Guardando i volti degli altri, ho compreso come ognuno porta dentro storie che meritano attenzione, soprattutto se sono vicende piene di sofferenza e privazioni. Questo viaggio questo mi ha insegnato”.

Ma l’Italia secondo te è un paese razzista? Hai vissuto in prima persona episodi di razzismo?

FRANK: “Questo veramente non posso dirlo, almeno per quello che mi riguarda non ho vissuto veri e propri episodi di razzismo. O meglio, è giusto dire che in tutto il mondo ci sono razzisti, ma personalmente, da quando sono arrivato qui, primo e finora unico posto dove ho vissuto questa mia condizione (e non sto parlando dei centri d’accoglienza), mi sono trovato bene con le persone. Forse, quando sono arrivato, non c’erano tutti questi ragazzi di colore e la nostra presenza era vissuta diversamente dalla gente. All’inizio ho avuto più difficoltà io ad avvicinarmi alla gente, sapendo di non conoscere la lingua e di essere una persona di colore, diversa: quindi me ne stavo alla larga, avevo timore, mi allontanavo. Poi, a poco a poco, mi sono abituato e mi sono liberato da questa paura”.

Padre Alberto, ti chiedo la stessa cosa.

PADRE ALBERTO: “Sono d’accordo con Frank. Ci sono delle teste calde che si ostinano a non capire che la bellezza del mondo sta nella diversità e nella capacità di sapersi incontrare e comprendere, tener conto di modi diversi di pensare, di agire e di comportarsi. Il problema è che tante volte, come suol dirsi, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Io non considero l’Italia un paese razzista. Ci sono questi episodi di cui abbiamo notizia che fanno un rumore incredibile e danno del nostro paese un’immagine distorta, razzista appunto. Non voglio dimenticare quello che capitò all’inizio degli anni ’90 quando ci fu lo sbarco di 25.000 albanesi nel giro di poco tempo e la Puglia fu elogiata perché la gente, in quel poco tempo, fece quello che lo Stato era impreparato a fare: la prima accoglienza in aiuto di tutta questa gente spaesata che non sapeva dove recarsi o cosa fare”.

Erano altri tempi, quello è stato un fatto che contiene elementi di diversità rispetto alle migrazioni attuali. Fu il primo episodio eclatante in un’Italia che non era abituata agli sbarchi, e la gente, proprio perché era una prima volta, si sentì toccata nelle corde interiori e si diede da fare in una corsa alla solidarietà che fece notizia. Con gli anni e col moltiplicarsi degli sbarchi la percezione è cambiata. La continuità dei flussi migratori ora procura paura che viene usata demagogicamente da certa politica…

PADRE ALBERTO: “Si, questo è vero. Al verificarsi della novità, del fatto eclatante, tutti si danno da fare. É un po’ come le corse alla solidarietà quando ci sono i terremoti. Poi nella dimensione ordinaria ci si stanca. Il problema diventa la costanza, perché avere a che fare con tante persone diverse alla lunga produce fastidio, più che altro è come si vivesse in una dimensione che non ci appartiene. Alla fine diventa una questione di principio, di valori. Per questa mia esperienza però mi sento di dire che è un percorso che nonostante le difficoltà, conviene sempre fare. Dico che alla fine, a sentirsi migliori, più contenti e leggeri, non sono loro, ma noi”.

Frank, ti è costato tanto allontanarti dalla tua famiglia di origine? Adesso che hai la tua famiglia, che col tempo è cresciuta, parlerai loro del tuo passato, del tuo viaggio?

FRANK: “Mi piace questa domanda. Sì, mi è pesato tanto, e questo pensiero mi ha seguito per tutto il tempo, ovunque andassi e mi trovassi. Per quanto riguarda il raccontare la mia storia ai miei, la risposta è sì. A mia moglie e a Stefany, mia figlia più grande, quando mi hanno raggiunto dal Ghana (è stato in momenti diversi), ho raccontato tutta la mia storia e quando sono venute qui mi è sembrato giusto prima metterle al corrente di quello che è stato, e quello che qui avrebbero trovato e vissuto. Ad Alberto e Clarissa, i due piccolini, racconterò tutto quando saranno più grandi”.

Padre Alberto, quando è nato il secondogenito, Frank ha pensato di chiamarlo Alberto. Un gesto mica da poco. Cosa si prova?

(Frank intanto sorride e sottovoce lo si sente dire “questa, bella domanda…”)

PADRE ALBERTO: “Bè, intanto mi sento onorato. É un tipico modo africano di essere riconoscenti, che non è sdebitarsi. Se posso aggiungere, a me la cultura africana piace molto. I primi tempi che Frank era con noi, lo vedevo qui fuori, dove adesso ci sono i campi da gioco ma dove prima c’era sterpaglia, che prendeva la corteccia degli alberi e se la sfregava sui denti. Allora gli chiesi – Frank, ma che fai? Perché ti strofini la corteccia sui denti? – E lui mi rispose semplicemente – Padre, voi non siete come noi, voi dentifricio, collutorio, filo interdentale, spazzolino e denti neri, noi invece sempre denti bianchi. – É un bel modello di vita, magari estremizzato, col quale dovremmo un tantino riconciliarci, quello per cui pensiamo che la soddisfazione stia nel possedere e in realtà loro ci insegnano che la vera soddisfazione sta nel dono e nella capacità di sapersi accontentare. Ed è vero, noi ci siamo molto appesantiti. Loro conoscono un male e combattono un male che conoscono, che è la povertà, ed è legittimo che anch’essi si costruiscano un futuro. Noi invece, facciamo finta di non averne e non combattiamo nessun male perché crediamo di essere migliori. Quel male è l’opulenza, non certo un’espressione di progresso ma di regressione”.

Frank, hai mantenuto contatti con qualcuno dei tuoi compagni di viaggio in quella traversata?

FRANK: “Sì, ho mantenuto contatti con delle persone che sono andate in Veneto. Ogni tanto le sento. Non tutte però hanno avuto la mia stessa fortuna. A me le porte si sono spalancate, ad altri invece un po’ meno. Per questa ragione mi considero fortunato. Quando vedo i miei bambini crescere sereni, mi dico sempre sono stato fortunato”.

Il lavoro è importante, ma anche la riuscita di un sogno e di realizzazione, a maggior ragione per chi viene da realtà difficili. Sappiamo che nei confronti degli immigrati, in situazioni al limite si sviluppano ampie sacche di sfruttamento. Cosa pensi?

PADRE ALBERTO: “Sì, purtroppo è così. C’è da dire che a Frank, quando è arrivato, abbiamo dato solo la possibilità di un alloggio, al lavoro ha dovuto pensarci lui e non si poteva fare altrimenti, era una scelta obbligata. Per diversi anni ha lavorato in un mercato ortofrutticolo: ogni mattina partiva in bicicletta da qui alle 3:00 per stare al mercato alle 4:00. Ritornava poi per il pranzo per poi ripartire e tornare qui intorno alle 19:00. Era una situazione transitoria e in quel caso, chi gli dava lavoro, si credeva un benefattore, e invece era uno sfruttatore. Frank ha una visione buonista delle persone, non riesce a vedere nemici, per lui sono tutti buoni, a meno che non si tocchino certi punti sensibili, magari dicendogli che gli africani sono una brutta razza. In quel caso si ribella, ma in sostanza, nel senso buono della parola, lui è un ingenuo. Adesso, con l’esperienza, sta acquisendo più consapevolezza del fatto che non bisogna solo lavorare, ma bisogna lavorare mantenendo dignità. Un conto è lavorare come schiavi, sfruttati, un conto è lavorare da dipendente, in rispetto ad accordi sindacali, avendo un contratto, ecc. ecc. Così si aiuta una persona. Io ricordo che in quel primo lavoro lui, con questa benedetta bicicletta, con la pioggia o con la burrasca, andava a farsi sfruttare per due lire. Poi, col tempo e quando c’è stata possibilità, abbiamo deciso di tenerlo definitivamente con noi, e quindi ora lui lavora per noi, fa le sue ore con un regolare contratto di lavoro che gli riconosce tutti i diritti che gli spettano. Una cosa bella è che gran parte del lavoro si svolge dentro casa con la possibilità di stare vicino ai figli a alla moglie”.

Sei sicuramente una delle persone che Frank metterebbe su un suo podio ipotetico, per riconoscenza e per lealtà. Questa condizione ti pone in una posizione privilegiata nella sua considerazione ma anche di responsabilità. Come vivi questa cosa?

PADRE ALBERTO: “Sentirei la responsabilità comunque, a prescindere dal tipo di rapporto, proprio perché si ha a che fare con una persona, con un padre di famiglia. Con le persone occorre essere corretti. Se sul piano lavorativo posso essere io a dettare e impostare il lavoro perché l’accordo è quello, sul piano esistenziale il rispetto si deve a prescindere. Di Vittorio diceva ai datori di lavoro ricordatevi che prima di avere a che fare col personale avete a che fare con le persone, e questa la ritengo una regola fondamentale per la quale ho un ottimo maestro: mio padre. Quindi occorre guardare prima la persona e tutto il resto viene di conseguenza. Spesso, per esempio, sono io ad insistere con Frank di prendersi una giornata libera. Ma aldilà della sistemazione, del lavoro, degli spazi congrui per una famiglia più numerosa, allargata, di una serenità ritrovata, la soddisfazione più bella che si prova è il rapporto di fiducia che si è instaurato, uno scambio prezioso per il quale a beneficiarne siamo stati noi più che lui, per la persona che è. Perché il bene è così, ritorna sempre”.

Frank, ti senti un uomo fortunato?

FRANK: “Certo sì, mi ritengo fortunato. Come ho detto prima, molto fortunato”.

PADRE ALBERTO: “Intervengo, e dico che più che fortunato si è riscoperto un uomo e questa è una condizione a cui dovremmo prestare attenzione tutti quanti. Questa cosa l’avrei fatta con tutti, e lui lo sa, perché chiunque è venuto ha trovato sempre le porte aperte. Io penso però che il servizio che davvero si deve ad una persona è quello di farlo sentire soprattutto un uomo. Madre Teresa di Calcutta, una volta, si rese conto della presenza di un uomo sulla banchina della stazione di Bombay. Era un mendicante, malfamato, che emanava un odoraccio. Lei lo raccolse, lo portò nella sua casa, lo lavò, pur sapendo che quell’uomo sarebbe morto di lì a poco: aveva una fine segnata. E infatti dopo due-tre giorni quell’uomo morì. Ma prima di morire ringraziò la Madre per avergli permesso di morire da uomo, cogliendo e descrivendo in pieno quello che è il fine del vero bene, che è disinteressato”.

FRANK: “Io vorrei concludere ringraziando ancora una volta Padre Alberto per come sono stato accolto, trattato, per quello che ha fatto per me. Ecco perché mio figlio l’ho chiamato Alberto. Per ringraziarlo. Dalle mie parti sarebbe stato Albert, noi ci teniamo ai nostri nomi, ma ho voluto chiamarlo proprio Alberto, con la o finale, come si dice in italiano, per ricordare questa storia, perché i miei figli possano sapere che non tutti gli uomini ti guardano, ti parlano e ti trattano allo stesso modo, ma che ci possono essere persone che sanno che tu vuoi sentirti solo un uomo normale”.

É impossibile affrontare il tema immigrazione senza suscitare emozioni, obiezioni. Si sollecitano i ricordi e si ascoltano le opinioni, le ragioni di tutti. Anche di chi non ha vissuto queste tragedie. É un argomento in questi ultimi tempi tornato prepotentemente al centro di ogni confronto politico, impantanati in litigi e posizioni di pregiudizio. C’è una parte politica che cavalca interpretazioni di comodo senza mai seriamente affrontare l’argomento, una società che dimostra paura e reticenza, interessi economici che spingono affinché tutto questo accada.

Questa intervista, senza pretese di dare risposte, soluzioni o pareri, vuole solo raccontare di una accoglienza che può e deve essere sempre più praticabile e replicabile, che è stata possibile grazie alle persone che fanno parte di questa storia. Ne emerge una reciprocità naturale che si sviluppa da sola, che arricchisce perché, ad accomunare i protagonisti, c’è una condizione di cui ci si dimentica troppo facilmente: sono tutti esseri umani, siamo tutti esseri umani, e tutti degni di esserlo.

Si affaccia sulla porta il piccolo Alberto. Con quella sua faccia da furbetto curioso reclama il padre. Frank mi saluta e se ne va sorridente.

di Michele Barbaro