Il silenzio è attento a ogni suono e, appena lo ascolta, lo sottolinea

(Lorenzo Olivan)

Il Premio Nobel a Jon Fosse mi offre l’occasione di pubblicare la relazione presentata al convegno dedicato, Jon Fosse e la poetica del confine, organizzato il 6 dicembre 2021 dalla Compagnia Zerkalo diretta da Alessandro Machia, presso l’Istituto di Norvegia di Roma con patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia.

Quando Alessandro Machia mi ha proposto di intervenire con una riflessione sul teatro di parola di Jon Fosse, ho istintivamente accettato con entusiasmo. Perché il teatro di parola resta la forma di teatro più vicina al mio modo di intendere il teatro e per la quale ho scelto molti anni fa di occuparmi di teatro. E perché affrontare un discorso sul teatro di parola in un autore che ha fatto del silenzio la cifra della sua drammaturgia, mi sembrava una bella sfida oltreché un bel paradosso.

Se non fosse che il silenzio in Fosse non è il silenzio opposto alla parola, né il silenzio che grava sulla scena e sui personaggi come strumento di nascondimento, ma è, anzi, rivelazione. Non è reticenza, non è imbarazzo, non è un invito a rintracciare un sottotesto (o un sottosilenzio), non è nemmeno un’esortazione all’attesa in vista di una rivelazione imminente, ma è esso stesso apice e rivelazione, è esso stesso parola, ha esso stesso la consistenza ontologica della parola. Se non superiore alla parola. Come avviene nell’ultimo Fosse, il Fosse vicino alla mistica in cui il silenzio non copre ma tira fuori, illumina, o, meglio, è luce.

Affrancato dalla tradizione razionalistica occidentale – quella che Heidegger nei Sentieri Interrotti aveva definito l’epoca dell’immagine del mondo, l’epoca del soggettivismo cartesiano, Nietzsche compreso, secondo la quale il concetto di fondamento, di sostanza, viene riferito all’uomo, che diventa criterio e parametro del mondo oggettivato a sua immagine (il mondo è oggettivazione posta dal soggetto uomo) – Fosse perviene a una concezione per la quale l’uomo si fa mezzo, strumento di ascolto e accoglienza di un mistero, di un evento, di una possibilità, di un accadimento che è, innanzitutto, accadimento linguistico. Il silenzio dunque non è la non parola, ma è il luogo in cui accade la parola, in cui si origina la parola.

Dal punto di vista teatrale il silenzio di Fosse è vera e propria battuta, con dei tempi, dei ritmi, delle indicazioni d’autore precise. Forse è un po’ come se dicesse ‘prendete tempo, non siete ancora pronti’ oppure ‘guardate dentro, forse qualcosa può già trasparire’.

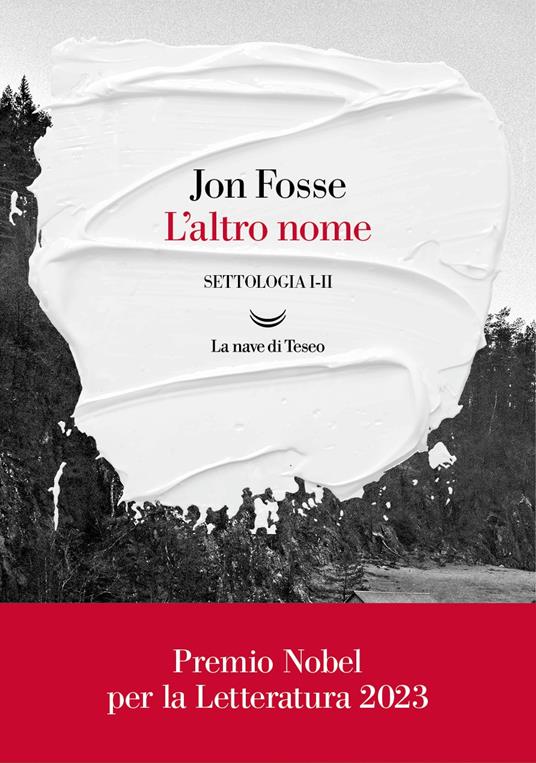

Io, a proposito di silenzio, ho pensato di fare un confronto con i recenti approdi della sua narrativa, in particolare con L’altro nome, primo volume della Settologia di 1200 pagine, tradotto da La Nave di Teseo, che rappresenta una sorta di summa – summa almeno per ora – del suo percorso verso un misticismo a-confessionale, sia pure sorretto, ma non ispirato, dalla conversione alla religione cattolica.

La prima domanda che mi sono fatta è ‘ se il silenzio è cifra e condizione necessaria della sua drammaturgia, se il silenzio è così importante nel suo percorso verso la mistica, qual è e soprattutto dove si situa il silenzio nella sua narrativa? Qual è il suo spazio e come riconoscerlo?

La risposta, almeno indiziaria, sta proprio nella concezione di silenzio di Fosse: non assenza, non mancanza, ma presenza, densità.

E allora si tratta di cercare, nella narrazione fluviale del romanzo, la presenza nel flusso, la densità nella ripetizione, la cristallizzazione del pensiero che si dispiega nelle parole che si rincorrono, accelerano, rallentano, si ripetono. Si tratta di cercare il senso al di qua e al di là delle parole, ma che attraverso le parole affiora e poi si leva in piedi, acquistando verticalità.

Analizzando la struttura sintattica e lessicale del romanzo si può affermare che a un linguaggio fluviale, ininterrotto – consideriamo che non c’è un punto, non uno solo in tutto il romanzo – corrisponde un lessico scarno ed essenziale e una direi maniacale insistenza sui dettagli, sulla precisione delle descrizioni, visive, tattili, olfattive, sulla ripetizione di esse, ribadite attraverso moduli successivi, distinti da poche variabili, ma ognuno dei quali un po’ più penetrante, più intriso di verità.

L’immagine con cui provo a rendere l’idea è quella di un cono – quelle usate per illustrare ai ragazzini e non solo ai ragazzini, l’Inferno e il Paradiso- poco importa in questo caso se si tratta dell’uno o dell’altro. Facciamo finta che sia l’Inferno, quindi un cono che si restringe verso il basso.

Ma ogni girone è simile al precedente, lo replica approfondendo però un dettaglio, un punto di vista, che può essere proprio, della voce narrante, oppure arrivare da una voce altra: aggiuntiva, complementare, speculare. Così, di giro in giro, come una sorta di vortice buio, contraddetto da pochi bagliori, ma alla cui fine c’è la luce perfetta.

E in questa dialettica buio luce, che domina le opere più recenti, si inseriscono tutti i temi della sua poetica, tutte le declinazioni del doppio che doppio non è perché i termini stessi della dialettica sono due facce dell’Uno: il rapporto tra vicino lontano, tra allontanare e trattenere, tra il peso e la leggerezza, tra la vita e la morte.

Una breve sinossi per capirci meglio.

Un pittore vedovo vive sulla costa norvegese. Si chiama Asle, dipinge tutto il tempo e non frequenta nessuno, a parte il suo vicino di casa, un pescatore e contadino che si chiama Åsleik e un gallerista che vive in città, Beyer, che Asle raggiunge ogni tanto in auto. In città vive anche un altro Asle, artista anch’egli, solitario e dedito dall’alcool, che ha due figli lontani, Figlio e Figlia, e ha avuto due mogli. Asle e Asle sono in verità due versioni della stessa persona, due racconti della stessa vita, che nella narrazione a tratti si incrociano, sovrappongono, poi si allontanano e poi di nuovo si riavvicinano fino quasi a combaciare.

Per semplificare li distinguo Asle 1, che è sobrio, la voce narrante e Asle 2, quello alcolizzato. Considerato che il primo aveva la dipendenza medesima che riconosce al 2 ma se ne è liberato, è, già in questo senso, una sorta di trascorso dell’altro.

Il romanzo comincia con una proposizione riflessiva: ‘Io mi vedo’: quindi il prodotto, l’oggetto della sua visione, è egli stesso.

Ma egli stesso si vede ‘mentre’: e raccontando quel mentre sembra stia facendo quel che racconta, è come se su di lui ci fosse una macchina da presa tale per cui noi lo vediamo agire, salire in automobile, andare verso il mare, anche se è fermo e immobile.

Perché in quel ‘mentre’ lui osserva il dipinto e il dipinto è un prodotto di sé, del suo passato, della sua storia, che, osservando, viene a galla un po’ alla volta.

Ciò significa che egli osserva la sua stessa storia e la racconta.

Il romanzo è quindi un giustapposizione tra flash back e presente: giustapposizione, più che successione perché molto spesso non ci è dato distinguere il qui e ora con i ricordi che precipitano nel qui e ora e che prendono corpo, confondendosi con il presente. I ricordi, i morti, i fantasmi di Fosse acquistano non solo una forza eidetica ma una vera e propria vitalità, sono innervati di desideri e di ricordi, come lo sono i vivi e con i vivi si confondono, con i vivi dialogano, coi i vivi dispiegano il loro essere nel mondo.

Se non c’è opposizione tra parola e silenzio, non c’è nemmeno tra vita e morte.

Così avviene per le proiezioni di Asle 1, la moglie morta che si chiamava Ales (è una precisa scelta di Fosse quella di semplificare i nomi o addirittura evitarli propendendo per la funzione), riviva insieme a lui in una giovane coppia avvistata in un parco e insistentemente osservata da Asle durante il suo viaggio in città: un viaggio in macchina, che si ripete più volte e che assume anche la forma di un viaggio interiore.

Non ci dice mai che la Giovane Donna che vede nel parco potrebbe essere Ales, né che egli stesso si proietta nel Giovane Uomo, attribuendogli pensieri e ricordi propri, vestendolo con i suoi propri abiti e dotandolo dei suoi accessori, eppure il lettore scivola da un piano all’altro senza quasi rendersi conto. E accoglie come vere le proiezioni del narratore.

Il lettore guarda con gli occhi del narratore ma il narratore vive, rivive e fa vivere quello che vede. Cambiamo con lui il punto di osservazione e ci sintonizziamo con le sue proiezioni, riviviamo i suoi ricordi come si trattasse di scene al presente.

Il flusso del racconto è spesso interrotto dalla prima persona narrante con frequenti ‘penso’, ‘dico’, ‘dirigo lo sguardo’, ‘osservo’, ‘guardo’ che scivolano nella terza – ‘dice’, ‘pensa’, ‘vede’ e che poi a loro volta si riversano di nuovo nella prima.

Perché? Perché tutti sono uno, perché siamo non parti ma aspetti di un tutto, facce di un prisma. Esaustive? Forse.

Qui il rimando esplicito è alla mistica di Meister Eckhart ma a me torna irresistibilmente in mente la dottrina della partecipazione platonica. Gli esseri sono emanazione dell’idea che si partecipa in essi, presta loro la ragion sufficiente affinché essi siano ciò che sono e non altro, ma tale ragione, tale principio identificativo, non rimanda all’idea in modo parziale ma la riflette nella sua pienezza, semplicemente in modo sbiadito. Non è parte dunque- il concetto di parte infatti rinvia a una mancanza-, ma è aspetto, cioè riflesso di una pienezza.

Mentre nei testi naturalistici di Fosse, la natura imperfetta è una sorta di contraltare di un’interiorità compressa, in cerca di un equilibrio che non trova, non risolta, nei testi successivi (penso a Io sono il vento) e nella fattispecie a questo romanzo, la natura è il riflesso di un Uno, oserei dire di un Verbo che accade nel Silenzio, una parola che tenta di dire l’indicibile, disponendosi ad accogliere il mistero, aprendosi a esso. La natura, il mondo, in quanto riflesso dell’Uno, è luogo dotato di senso. Così l’essere umano, così il personaggio, a volte sembra parlato da qualcosa che lo trascende, lo muove, e quasi sembra parlare senza intenzione, sembra farsi canale privilegiato di senso. (Mah, mi viene in mente la Pizia che è attraversata dall’Oracolo ma questo sì, è proprio un volo pindarico).

Vorrei invece individuare forse in modo un po’ schematico ma spero funzionale al discorso, i temi fossiani che si consolidano in questo romanzo, benché Fosse nell’intervista a Rodolfo Di Giammarco disse ‘non parto mai dai temi: a me interessa la scrittura’.

E siccome è così, dico che non è una caso che il protagonista di questo romanzo sia un pittore. Infatti perché si scrive? Per lo stesso motivo per cui Asle dipinge.

A pagina 33 si legge “è come se cercassi sempre di ritrarre le immagini che sono impresse dentro di me per farle sparire, sì, come questa, di lui e di lei seduti laggiù, in un certo senso di liberarmi da esse, di chiudere con esse una volta per tutte, ho pensato che è per questo che sono diventato pittore, perché ho tutte queste immagini dentro di me, sì, così tante da diventare un supplizio, sì, mi tormentano con il loro continuo riemergere, sì, quasi alla stregua di visioni e in ogni genere di contesto, e io non posso farci niente, l’unica cosa che posso fare è dipingere … Però mai dipingendo esattamente quello che ho visto e che mi è rimasto impresso perché se mi limito a duplicare l’immagine non solo il quadro risulta mediocre ma non riesco nemmeno a liberarmi dell’immagine che è dentro di me e che mi inquieta e che cerco di eliminare dipingendola …

No, devo ritrarre l’immagine in modo che si dissolva e sparisca, come se diventasse una parte invisibile e dimenticata di me stesso, della mia stessa immagine interiore, dell’immagine che sono e che ho, perché di una cosa sono certo, ho soltanto un’immagine, un’unica immagine, e tutte le altre, anche quelle che vedo, quelle che mi rimangono impresse e non riesco a dimenticare, hanno in sé un qualcosa che evoca quell’unica immagine presente in me, e questo qualcosa non lo puoi vedere da fuori, ma è presente in ciò che vedo, si fissa dentro di me, esiste ed è paragonabile a ciò che sto vedendo adesso mentre, seduto in macchina, osservo un giovane uomo e una giovane donna …

E quindi il tema è quello del rapporto tra immagine interiore e immagine del mondo che alla fine devono coincidere. I personaggi percepiscono se stessi nell’altro e l’altro come parte di sé: ma non in senso empatico né etico: in senso metafisico. Come parti, anzi aspetti, dell’Uno. E in quella coincidenza, che è assimilabile al silenzio in scena, è la liberazione. In quella coincidenza c’è la vita e la morte, c’è il passaggio ininterrotto, forse osmotico, tra l’una e l’altra, tra il prima e il dopo.

A proposito di prima e dopo altro tema è il tempo. C’è in Fosse il sentimento e lo strazio dello scorrere del tempo, che di nuovo non è un sentimento psicologico ma metafisico. Il tempo volge verso il non essere, dilegua in esso. E allora si cerca forsennatamente, compulsivamente, di trattenerlo a sé. Come?

Restando dove si è. Toccando l’altro da sé. Prendendolo per mano. Esortandolo a non sparire.

Ci sono tanti momenti nel romanzo in cui Asle dice e ripete ‘adesso devo andare’, ‘ adesso devo tornare a casa’, ‘adesso devo dormire’, ma poi non va, poi non torna, poi non si addormenta. Resta: imbrigliato da un ricordo o da un’immagine che trattiene lui stesso e il lettore, un’immagine che ne evoca altre, come scatole cinesi, come tanti link che si aprono e ti tirano dentro, ti calamitano.

Come lettore ti ritrovi a seguire una traiettoria diversa da quella prevista, appunto, ad andare dietro a una macchina da presa che si sofferma su un dettaglio inatteso e lo ingrandisce. E una volta che sei lì, dentro il dettaglio, si ricomincia.

Ecco, questo rapporto tra vicino e lontano, tra allontanare e trattenere, è simboleggiato alla perfezione nella scena dell’altalena, in cui Asle osserva il Giovane Uomo e la Giovane Donna in un inequivocabile preludio all’amplesso.

(Pag. 39 e seg). Ho selezionato i passi più indicativi:

“Non voglio che mi spingi, gli dice, lui lascia andare la fune e lei oscilla in avanti. Adesso smettila, gli dice. E lui continua ad aspettare che lei oscilli all’indietro, poi la spinge e ogni volta la spinta è più forte e la velocità aumenta e lei dondola avanti e indietro e lui pensa che se non le andasse, le basterebbe appoggiare i piedi per terra e bloccare l’altalena … Non voglio, dice lei. E lui continua e si domanda perché lo fa? E perché la spinge ogni volta più forte e puntualmente lei viene proiettata in avanti, lontano da lui, e puntualmente ritorna, verso di lui, e lui la spinge di nuovo avanti, avanti e indietro …

Pag. 40: non era mia intenzione mancarti di rispetto, le dice e la spinge … pag. 41 Fallo.

Per entrare esplicitamente nel tema della mistica, poco più giù, qualche pagina avanti, Asle li vede baciarsi, descrive dettagliatamente la scena e scrive di

“ennesima immagine che non dimenticherò più, come un’immagine che dipingerò, li ritrarrò per farli scomparire, proprio mentre sono lì così, li dipingerò e svaniranno, penso, perché ora è come se emanassero una luce, mentre sono stretti l’uno all’altra, come se fossero una cosa sola, come se due esseri umani fossero un tutt’uno, sì, si stringono l’uno all’altra mentre si fa sera e il buio cade su di loro come neve, l’oscurità sembra scendere a fiocchi, uno dopo l’altro, ma come un unico buio, un buio indiviso, non sotto forma di brandelli di tenebre, ma come un’oscurità che cala nevicando e tanto più si fa buio, tanto più i due emanano luce”.

Dopo questa sorta di mistico amplesso ci sono ulteriori declinazioni del medesimo – diciamo nei gironi successivi – attraverso la metafora del dondolo, perché “a tutti piacciono i movimenti regolari e uniformi”, e della sabbiera, che non è più una metafora ma è il luogo in cui si consuma il rapporto, sempre sotto gli occhi di Asle, non visto, che dice “non ho nessun diritto di guardare, di vedere, penso, ma sta succedendo per davvero? O sto sognando? O è qualcosa che mi è successo un tempo? Non sono forse io quello sdraiato nella sabbiera, sopra di lei, mentre il mio lungo cappotto nero copre entrambi?… non siamo noi?”

E poco dopo ritroviamo il correlativo oggettivo nella natura: “è completamente buio e con una chiaroveggenza che mi permette di scrutare nell’oscurità, vedo i due sdraiati nella sabbiera da cui giungono nitidamente i respiri e sento gli stessi movimenti regolari, simili a onde che si infrangono sulla terraferma, sento il frangersi delle onde con il loro moto costante, avanti e indietro, di continuo, ed è tutto un movimento unico, un solo respiro”.

Ora vorrei leggere brevi passi che corroborano il pensiero mistico di Fosse, due dei quali sono sue dirette esplicitazioni:

1)“c’è chi proferisce la parola Dio e chi è così saggio o così timido nei confronti della divinità conosciuta che preferisce non usarla, eppure ogni cosa conduce a Dio, per questo tutte le religioni sono una, penso, ed ecco perché la religione e l’arte procedono insieme.

L’arte, la pittura, la scrittura, o la musica. E qui si può inserire il ricordo del violinista, ex compagno della sorella di Åsleik, il suo vicino di casa. Un uomo buono, morto, ma che nel ricordo sembra tornare in vita, che si racconta essere stato anch’egli dedito al bere e che “era sul palco e … aveva cominciato a suonare immergendosi sempre più nella musica e sembrava lontano da sé stesso e dagli altri ed era come se lui, la musica e tutti coloro che ascoltavano venissero sollevati”.

2) “tutto ciò che è esistito nel tempo e nello spazio non c’è più, quasi tutto si trova al di là del tempo e dello spazio: non esiste, è così, proprio come Dio non esiste ma semplicemente è”.

3) “in fondo che differenza fa se uno crede o no? Nessuna, per l’esattezza, penso, e neanch’io credo sempre in Gesù Cristo come salvatore, credo in Dio, nella presenza di Dio, sì, e nella sua assenza, di questo non potrò mai dubitare perché si tratta di esperienza vissuta, non di fede”.

Infine, prima di lasciarvi con una domanda, vorrei fermarmi ancora su un momento, verso la fine, in cui Asle 1 torna in città pentito di non essersi fermato prima a far visita a Asle 2 che sa/ immagina/vede tremolante (parla espressamente di delirium tremens) e che incontra ubriaco, riverso sulla neve, ma vivo e dopo varie resistenze, incontri, vicissitudini, accompagna al Pronto Soccorso dove viene immediatamente ricoverato in ospedale. E anche qui torna il tema del trattenere (“te ne vai?” Gli dice Asle 2 “Non devi andare”).

Quella notte Asle 1 la trascorre in una pensione dove cerca inutilmente di prendere sonno (“adesso devo dormire”). E in quella notte si assiste a qualcosa che ricorda quello che gli addetti ai lavori chiamano rebirthing. Asle 1 pensa e vede Asle 2 in ospedale, una stanza descritta con i soliti dettagli vicino a un medico e a un’infermiera, lo vede morire e lo vede rinascere: e in questo vedere, vede se stesso morire e rinascere. Il lettore assiste a una sorta di visone di sé nell’altro da sé, Asle 1 vede se stesso, vede Madre, Padre, Sorella, Nonna, in una scena al cimitero, vede Padre che quando Madre gli dice ‘andiamo’ annuisce ma poi rimane fermo dov’è.

E di nuovo siamo alla dialettica trattenere sparire, essere qui e essere altrove. Ma sempre e soltanto nello stesso silenzio.

La domanda con cui voglio lasciarvi è questa:

questa storia, questi temi, l’uomo che ripercorre la sua vita, l’uomo che si rispecchia nella vita di un simile, omonimo, lo sdoppiamento e la ri-unione, se stesso bambino e se stesso adulto, questa sensazione che io ho provato che ci sia una macchina da presa che precede o segue, che ingrandisce, che scarta improvvisamente facendo luce su un dettaglio inatteso, ecco, tutto questo, non vi ricorda Lo specchio di Andrej Tarkovskij? Guarda caso, Zerkalo.

di Alessandra Bernocco